蒙古族和汉族结婚禁忌,蒙古族传统婚礼婚制习俗盘点

婚 俗

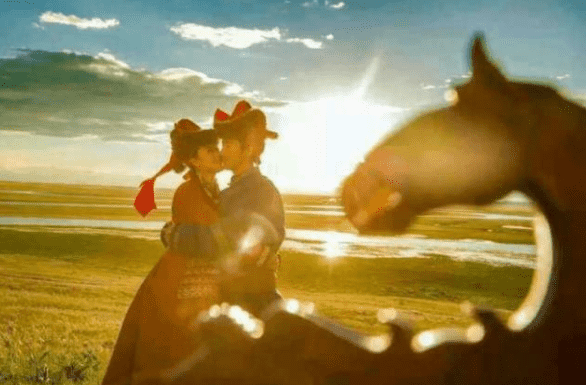

蒙古民族的婚礼别具一格,充满了诗情画意,有一种独特的魅力。我们可以透过热闹有趣、异彩纷呈的一幕幕情节仪式,感知一个富于游戏精神的民族灵魂。 婚姻是男、女两性的结合。在原始社会,两性的概念不是个体的概念而是集体的概念,原始群体由族内婚制过渡到族外婚制,由此而产生人类最初的社会组织形式--由婚姻的两合组织构成民族。随着社会的发展,男女之间的媾合逐渐形成某种规范,并在此基础上,逐步产生了相应的婚姻制度和某种特定的习俗。婚礼不仅仅是向社会宣布男女的结合,而且表明男女双方维系家族的功能和生殖功能的合理性,因此蒙古民族在婚俗中特别看重婚礼。蒙古民族的婚礼始终具有自己鲜明的地域文化色彩和独具风韵的魅力。

蒙古民族的传统婚姻也是"父母之命,媒妁之言"。真正的自主婚姻是近几十年的事,但在礼节上多少还保留有传统的痕迹。 丰富多彩的蒙古民族婚礼在几千年的历史长河中,由于历史的演变,社会阶级、阶层的变化,其规模之大小、繁简之程度以及具体方式等都曾经历过多次的发展变化,但无论如何变化,都具有浓厚的游牧文化的特色。

婚 制

婚姻要受社会制度的制约,因而不能不带有不同社会制度影响的痕迹。蒙古民族从母权制过渡到父权制,从杂婚过渡到个体婚制以后,经历了一系列婚制变化。但婚姻要受社会制度的制约,因而不能不带有不同社会制度影响的痕迹。 在历史上蒙古民族的婚姻形式大体有以下几种:

抢婚(掠夺婚)

蒙古民族自七世纪到十二世纪期间,聘婚非常盛行。《蒙古秘史》中关于聘婚、许婚有许多记载。元代前后,聘婚已经成为一种普遍实行的婚姻制度。但是,直到十三世纪,掠夺婚并不少见。《蒙古秘史》中也速该巴特(成吉思汗之父)和诃额伦夫人的结合,就是正在打猎的也速该遇见另一部落娶女归来,见其颜容无比,便抢来为妻。在战争中掠夺婚则更不胜数。1202年击灭塔塔儿后,成吉思汗下令:"为父祖报其仇,雪其恨,比辖而屠之,杀之,屠而绝尽之,奴气所余者。"塔塔儿的成年女子多被掠来成婚。 随着历史的发展,掠夺婚逐渐减少了,消失了,为聘婚所代替。但人们仍不忘其旧,把象征性的抢婚形式,作为一种结婚习俗接收过来。男女双方同意,并交换过聘礼以后,新郎在亲属及年轻朋友的陪同下,骑马来到新娘的毡包,这时新娘被她的女友们团团围着。照例新娘不是被领走,而是从她的女友手中被抢走,她喊着、挣扎着;那些强壮的小伙子们却灵巧地把他驾走,驰向新郎的毡包。这些实质已不是抢婚,只是一种婚俗形式。

表亲婚

蒙古民族实行族外婚制,禁止血亲结婚,但不限制姻亲结婚。因而常常到舅族求婚。铁木真九岁时,也速该巴特就打算从铁木真舅族诃额仑母家,斡勒忽讷兀惕百姓处聘女,但途中遇到德薛禅,聘了其女布儿帖才没有去成。到了现在这种表亲婚已被禁止。

妻方居住婚

"妻方居住婚"有的是"入赘婚",有的是"服役婚"。《旧唐书 室韦传》载:"婚姻之法,男先就女舍,三年役力,因得亲迎其妇,役日已满,女家分其财物,夫妇同车而载,鼓舞共归。"不过,正如《蒙古秘史》所载:"女子之命不可老于生身之门。"可见人们当时并不十分赞同。

转房婚

加宾尼的《蒙古史》和《三国志东夷传》都有记载。这种"妻姐妹婚"和"夫兄弟婚",正是母权制氏族社会族外群婚制的遗俗。夫兄弟婚,它多因家境不大富裕弟嫂结合(民间称为"小叔子和嫂子就合 "),可免花很多钱另娶;另也因嫂子的品德好,为全家所赞佩,不忍相离。妻姐妹婚,多因姐故,又怕姐姐的遗子受继母气,而姐夫与小姨结合成妻姐妹婚。

买卖婚

元明清,随着封建制的发展,聘婚制也就成了买卖婚。通常只有男家送彩礼给女家,女家无任何礼品答谢。对彩礼多少,女方总是讨价还价,争来争去,其婚约应说是买卖式的。这种婚姻是以男方相当数量的财物为代价取妻成亲的。这种财物实际是卖女的代金。蒙古民族大多数都是用牛、马、羊为聘礼的,也有的用金银首饰、衣物、土地的。有的蒙古民族家庭非常讲究陪送嫁妆。有的要陪送一架新的蒙古包,人们专门查数,看娘家陪送多少嫁妆。

抱斧婚

这是奴隶制社会遗留下的一种婚制。它始于何时不详,没有文献记载,但直到清末还存在这种婚姻。它规定,府内女奴如违犯府规,就强行叫她抱斧成亲。成婚仪式是,她怀抱斧子(代表她的丈夫),她面前放着猪槽子、塔头墩子,意为愿她终身成为王宫的奴隶。实际上,这是封建王公对女奴的一种示威性惩处。据说哲里姆一带也有与碾子成亲、抱鸡成亲的,形式虽异,实质相同。

除上述诸种婚制外,也存在与汉族及其他北方民族大体相同的婚制(如童养婚、指腹婚----),不一一赘述。