中国传统节日有春节、元宵节、清明、端午、七夕、中秋、重阳等。

春节

春节,是农历正月初一,又叫阴历年,俗称“过年”,是民间最隆重、最热闹的一个传统节日。春节的历史很悠久,它起源于殷商时期年头岁尾的祭神。

①按照我国农历,正月初一古称元日、元辰、元正、元朔、元旦等,俗称年初一。实际上古代的“春节”,是指农历二十四节气中的“立春”。

②到了民国时期,改用公历,公历的一月一日称为元旦,把农历的一月一日叫春节。

习俗:守岁、放鞭炮、贴春联、拜年、吃饺子等。

诗词:

《田家元旦》,孟浩然

昨夜斗回北,今朝岁起东。我年已强仕,无禄尚忧农。桑野就耕父,荷锄随牧童。田家占气候,共说此年丰。

《元日》,王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏;千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

元宵节

元宵节是农历正月十五,是一年中第一个月圆之夜,也是一元复始,大地回春的夜晚,人们对此加以庆祝,也是庆贺新春的延续。

在古书中称“上元节”(上元含有新的一年第一次月圆之夜的意思),其夜称“元夜”、“元夕”或“元宵”(这天主要活动是晚上的吃汤圆赏月,所以后来又称“元宵节”)。

习俗:张灯看灯(所以民间又习称为“灯节”)、吃元宵、踩高跷、猜灯谜、走百病、舞龙、赏花灯、舞狮子等。

诗词:

《元夕》,欧阳修

去年元夜时,花市灯如昼。 月到柳梢头,人约黄昏后。

《正月十五夜》,唐代苏味道

火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。

《青玉案·元夕》,辛弃疾

东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

清明节

二十四节气之清明当日,公历(阳历)四月五日前后,是春分后第十五日——清明最早只是一种节气的名称,其变成纪念祖先的节日与寒食节有关。晋文公为纪念介子推定“寒食节”,每年这天禁忌烟火、只吃寒食,并把寒食节的后一天定为清明节。

习俗:①扫墓(上坟),清明节是中国最重要的祭祀节日,是最适合祭奠祖先、缅怀先烈的日子。

②春游(踏青),清明节又叫踏青节,是人们春游(古代叫踏青)的好时候,所以古人有清明踏青,并开展一系列体育活动的习俗(荡秋千、踢蹴鞠、打马球等)。

诗词:

《清明》,杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

端午节

农历五月初五日为“端午节”,是中国一个古老的传统节日。“端午”本名“端五”,端是初的意思。因为人们认为“五月”是恶月,“初五”是恶日,因而避讳“五”,称“端午”。

习俗:挂艾叶菖蒲榕枝、赛龙舟(所以又名龙舟节)、吃粽子、饮雄黄酒等。

诗词:

《午日处州禁竞渡》,汤显祖

独写菖蒲竹叶杯,蓬城芳草踏初回。情知不向瓯江死,舟楫何劳吊屈来。

《和端午》,张耒

竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。国亡身殒今何有,只留离骚在世间。

七夕节

农历七月七日的晚上称“七夕”。中国民间传说牛郎织女此夜在天河鹊桥相会。

七夕节本名乞巧节,所谓乞巧,即妇女在七夕夜月光下对着织女星用彩线穿针,如能穿过七枚大小不同的针眼,就算很“巧”了。

农谚上说“七月初七晴皎皎,磨镰割好稻”,所以这又是磨镰刀准备收割早稻的时候。

诗词:

《鹊桥仙》,宋代秦观

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗渡。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮!

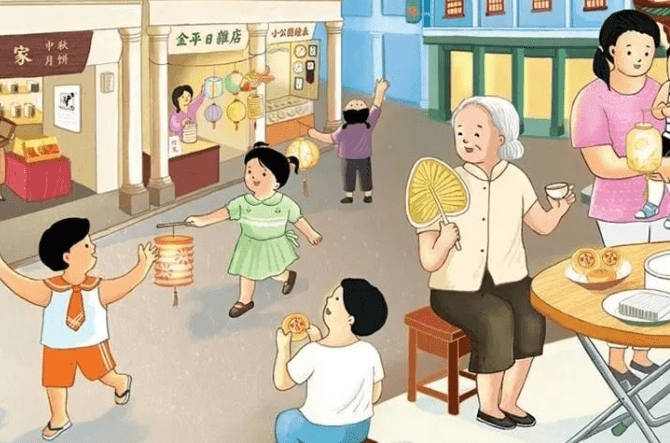

中秋节

农历八月十五日,这一天正当秋季的正中,故称“中秋”。

习俗:中秋夜晚,月圆桂香,是赏月的佳节,旧俗人们把它看作大团圆的象征,所以,人们会备上各种瓜果和熟食品特别是月饼,边吃月饼边在庭院赏月。

诗词:

《水调歌头·明月几时有》,苏轼

明月几时有,把酒问青天。 不知天上宫阙,今夕是何年? 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间!转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

重阳节

农历九月九日,为传统的重阳节——因为《易经》中把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,日月并阳,两九相重,故而叫重阳,也叫重九。

也是中国的敬老节,在1989年,把每年的九月九日定为老人节,成为尊老、敬老、爱老、助老的老年人的节日。

习俗:①重阳又称“踏秋”,这天所有亲人都要一起登高“避灾”,还要吃重阳糕喝重阳酒、插茱萸和簪菊花、赏菊花并饮菊花酒。

②是人们敬老爱老、思念双亲、渴望团圆的日子。

诗词:

《九月九日忆山东兄弟》,王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

《醉花阴》,李清照

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱橱,半夜凉初透。东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦!